نعيد نشر هذا المقال وغيره ضمن ملف "50 عامًا على رحيل كوكب الشرق" بعد أن ظهر المقال الأصلي للمرة الأولى عبر موقع مجلة "المجلة" الزميلة ضمن المجموعة السعودية للإعلام والأبحاث لكاتبه إبراهيم عادل.

_____________________________________________________________________

كتب الكثيرون عن أم كلثوم سواء في حياتها أو بعد وفاتها، إما بتناول منجزها الضخم أو عبر استلهام عوالمها، وإذ تصعب الإحاطة بكل ما كتب عنها، بما في ذلك أعمال مرجعية مثل "موسوعة أم كلثوم" (2003) لفيكتور وإلياس سحاب، أو كتاب سعيد شحات "أم كلثوم وحكام مصر" (2016) وغير ذلك الكثير، فإن هذا المقال سوف يقتصر على مجموعة من هذه الكتب التي تناولت على وجه الخصوص سيرتها أو استلهمت تلك السيرة في أعمال إبداعية.

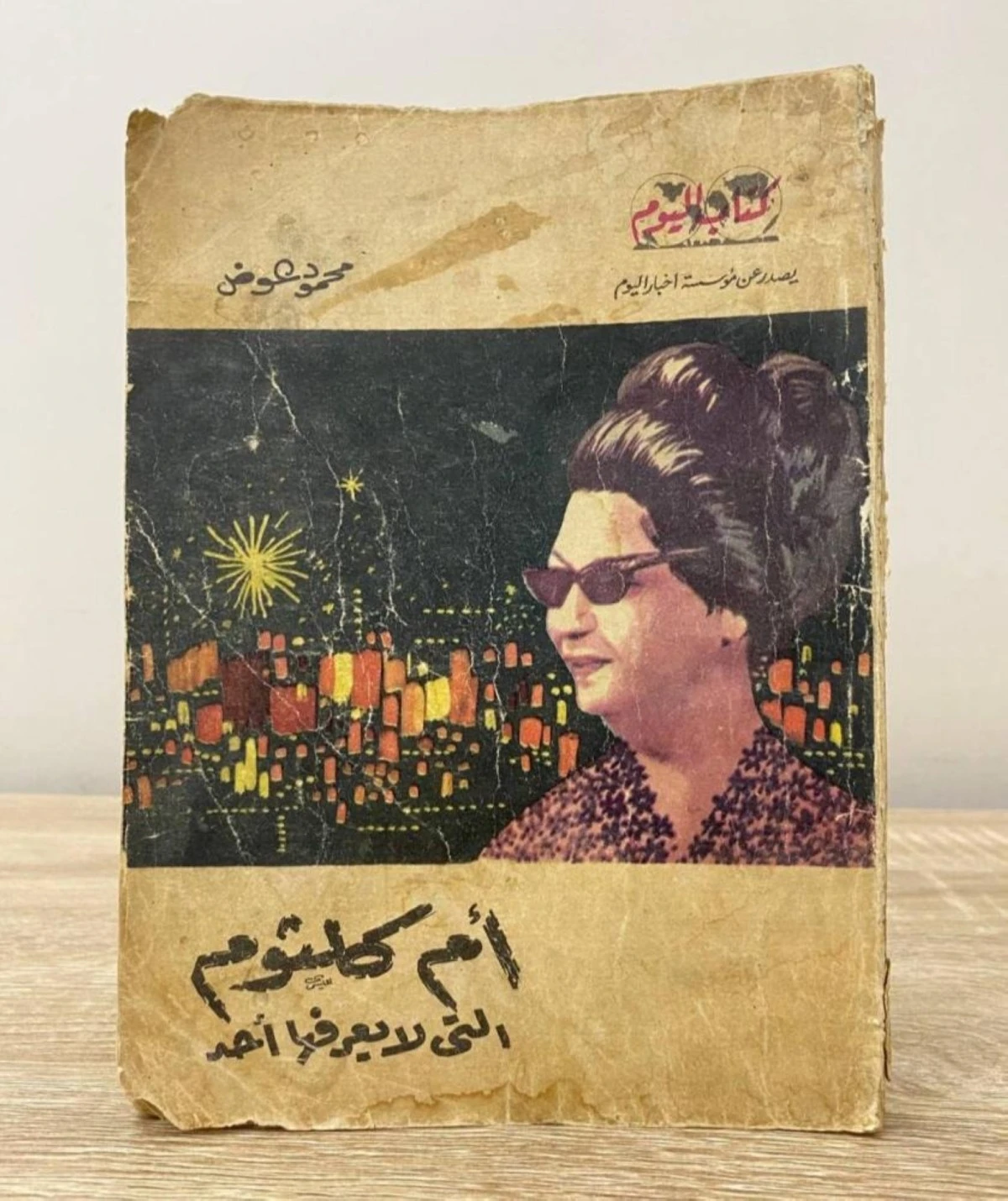

أجمع نقاد الغناء والسير على أن أحد أبرز ما كتب عن أم كلثوم، كان ما وثقه الكاتب الصحافي محمود عوض في كتابه "أم كلثوم التي لا يعرفها أحد" الصادر عن "دار أخبار اليوم" 1969 في عز فترة مجد أم كلثوم وذيوع صوتها وانتشارها (صدرت منه طبعة جديدة أخيرا في 2024) اعتمد فيه عوض على مذكرات كتبتها بنفسها، وثقت فيها رحلتها من قريتها بالدقهلية حتى وصلت إلى ما مرت به في حياتها من مواقف وما واجهته من تحديات حتى تربعت على عرش الفن.

في مذكراتها تتحدث عن بداياتها وعن أسرتها بحب شديد، فتذكر كيف كانت تربية أمها مؤثرة عليها فهي التي ربتها على الزهد والأمانة، وكيف كان حنان أبيها واهتمامه بها دافعا قويا لاستمرارها ونجاحها، وتحكي العديد من تفاصيل حياة العائلة الفقيرة واكتفائها بأقل القليل من المال والطعام:

"عندما أتذكر طفولتي تقفز إلى ذهني أشياء كثيرة: البرد، المطر، الفقر، الشاي الثقيل... الثروة التي كانت قرشا، العظام التي كانت لحما، الركوبة التي كانت حمارا، والحنان الذي كان أبي، والرحمة التي كانت أمي"

لكنها تتجاوز كل ذلك بفضل والدها وأمها، ويغدو اهتمامها الأساسي تحسين طريقة غنائها مهما كانت الظروف، ثم تذكر فضل أستاذها ومعلمها الشيخ أبو العلا محمد الذي جعلها تفهم معنى الأغنية وعلمها الغناء بطريقة احترافية وكان يدربها لفترات طويلة، وتذكر أنه لم ينل ما يستحقه من إشادة وتقدير لدوره الكبير في حياتها ذلك أنه كان يركز على غناء الشعر العربي الأصيل، ولم يكن ذلك شائعا في تلك الفترة.

ينتقل الكاتب محمود عوض إلى سرد بعض تفاصيل حياة أم كلثوم فيتناول علاقتها الشديدة الخصوصية بحفلتها يوم الخميس وكيف تستعد لها لحظة بلحظة والطقوس التي تؤديها قبل الغناء وتفاعلها مع الجمهور، ويرسم لوحة بديعة لتلك الحالة الاستثنائية التي جعلت أم كلثوم على ما هي عليه، ويتحدث عن زواجها من الدكتور حسن الحفناوي وكيف حرصا على أن تبقى علاقتهما شأنا خاصا بهما لا يتم تناوله في الإعلام، كما يتحدث عن اهتمامها بالثقافة بشكل عام، وقراءتها لدواوين الشعر العربي من المتنبي وابن الفارض حتى أحمد شوقي ومحمود سامي البارودي، كذلك يشير إلى اهتمامها بالاستماع إلى الموسيقى الشرقية، وإلى أن طقس الاستماع أساسي عندها حيث تسمع الراديو وعددا من الاسطوانات النادرة.

كذلك يتضمن الكتاب حواراته معها واخذ رأيها في عدد من المواضيع المتصلة بحياتها العامة والخاصة سواء ما يخص حياتها كزوجة وربة منزل، أو ما يتعلق بشخصيتها وتفضيلاتها الاجتماعية، كسيدة مجتمع تنأى عن الكثير من الاجتماعيات الصاخبة، وتركن إلى حياتها الخاصة بهدوئها المعتاد، وتحرص على النظام في كل خطوة وفي كل مكان، وتلزم نفسها بنظام خاص في الحفلات وفي الغناء، ويتحدث عن أزماتها النفسية والصحية بعد وفاة أخيها خالد، وأثناء سفرها إلى الولايات المتحدة للعلاج عند تضخم الغدة الدرقية عام 1954، كما يستحضر واحدة من أشهر حفلاتها في باريس عام 1967 حيث كانت تقف هناك لتؤازر المجهود المصري الحربي بعد نكسة 1967.

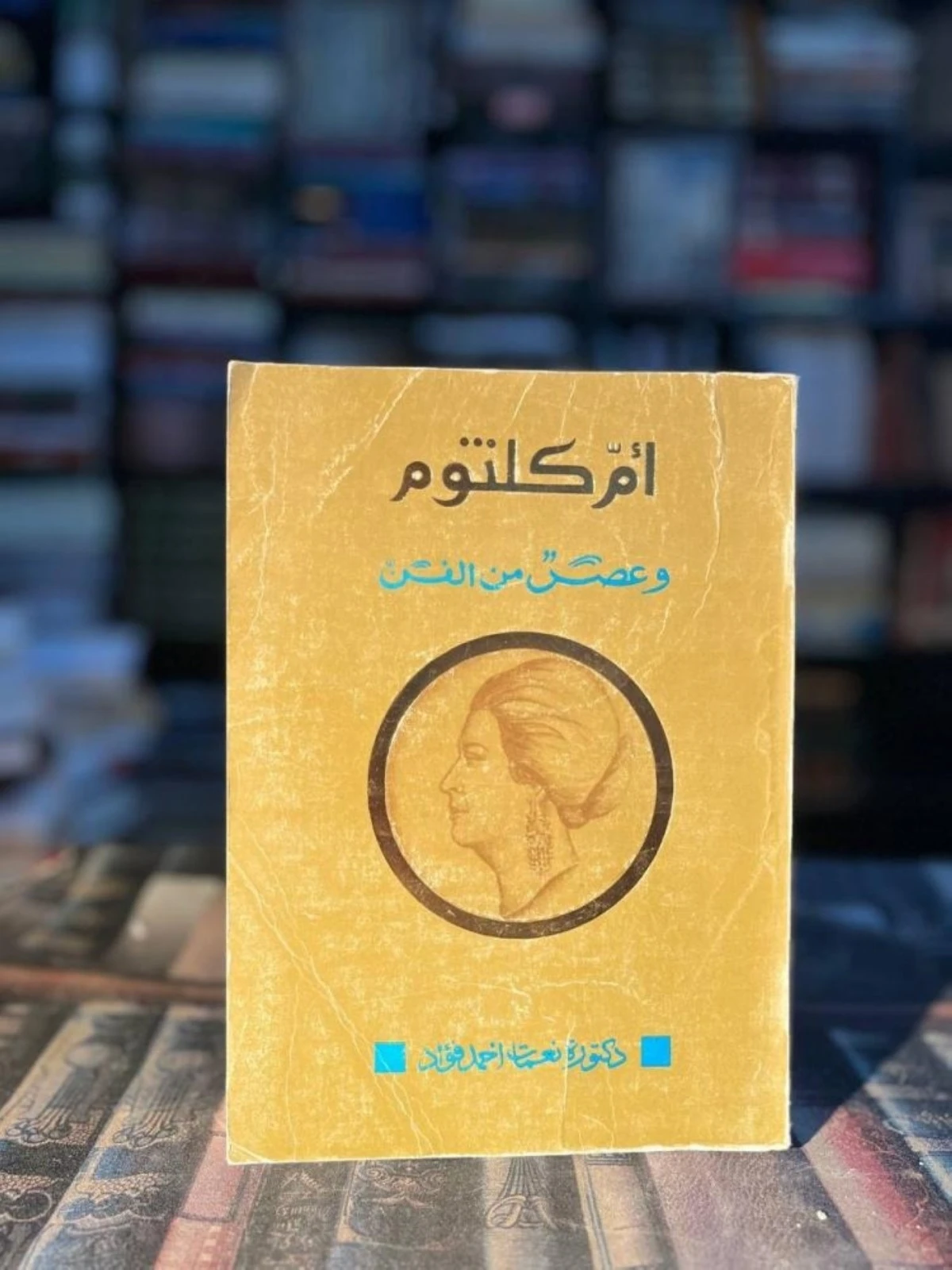

عصر من الفن

في 1976 صدر كتاب الدكتورة نعمات فؤاد، "أم كلثوم عصر من الفن" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب الذي يعد أشمل ما كتب عن أم كلثوم والمرجع الأول عن "الست" وفنها، حيث جمعت فيه الكاتبة كل ما وصلها عن أم كلثوم حتى لحظة كتابة الكتاب من الصحف والمعلومات المتناثرة والأخبار بما فيها المذكرات، ولذلك عده الكثيرون السيرة الذاتية الكاملة لأم كلثوم، واعتمد عليه الكثيرون بعد ذلك في ما كتبوه أو تناولوه عن أم كلثوم وحياتها، وكان هو المرجع الذي اعتمد عليه الكاتب محفوظ عبد الرحمن حين قدم مسلسل "أم كلثوم" للشاشة الصغيرة بعد ذلك بسنوات.

تستعرض نعمات فؤاد حياة أم كلثوم منذ مولدها في القرية وما حدث لها من تطورات ومواقف قادتها في النهاية إلى أن تنشد الموشحات الدينية بصحبة أبيها وأخيها، وتنتقل إلى عرض مسيرة حياتها الفنية منذ ان استقرت في القاهرة والتحديات والعقبات التي واجهتها، بداية من صعود نجمها في الثلاثينات وانتظام حفلاتها، حتى وفاة والدها وتأثرها بذلك، مرورا بتعاونها مع الشعراء الجدد بدءا بأحمد رامي وما حدث بينهما من سجالات، وكذلك حكايتها مع الموسيقار زكريا أحمد والخلاف الذي وقع بينهما بعد ذلك ووصل إلى ساحات القضاء، كما تتناول تلك المنافسة التي دارت بينها وبين منيرة المهدية، وكيف كانت أم كلثوم تسعى طوال الوقت لتجنب الصدام المباشر معها، وإلى أين انتهت تلك المنافسة غير المتكافئة بين نجمتين من نجوم الغناء، وتتحدث عن علاقتها بالموسيقار محمد عبد الوهاب، وتتناول بداية رحلاتها للغناء إلى الشام والعراق وغيرها، حتى أصبحت مطربة الإذاعة الأولى، ثم انتقالها إلى عالم السينما بفيلم "وداد" عام 1936 الذي كتب قصته أحمد رامي وأخرجه فريتز كرامب، وكيف كانت ردود أفعال الجمهور على تمثيلها ودورها في السينما، رغم أنها حرصت على أن تكون أفلاما "غنائية" في المقام الأول، ولكن كان هناك إشادة واسعة بدورها وتمثيلها، ثم يتم انتخابها لتصبح نقيبة للموسيقيين في مصر، ويكرمها الملك فاروق وتحصل على نيشان الكمال عام 1944.

تفسير الظاهرة

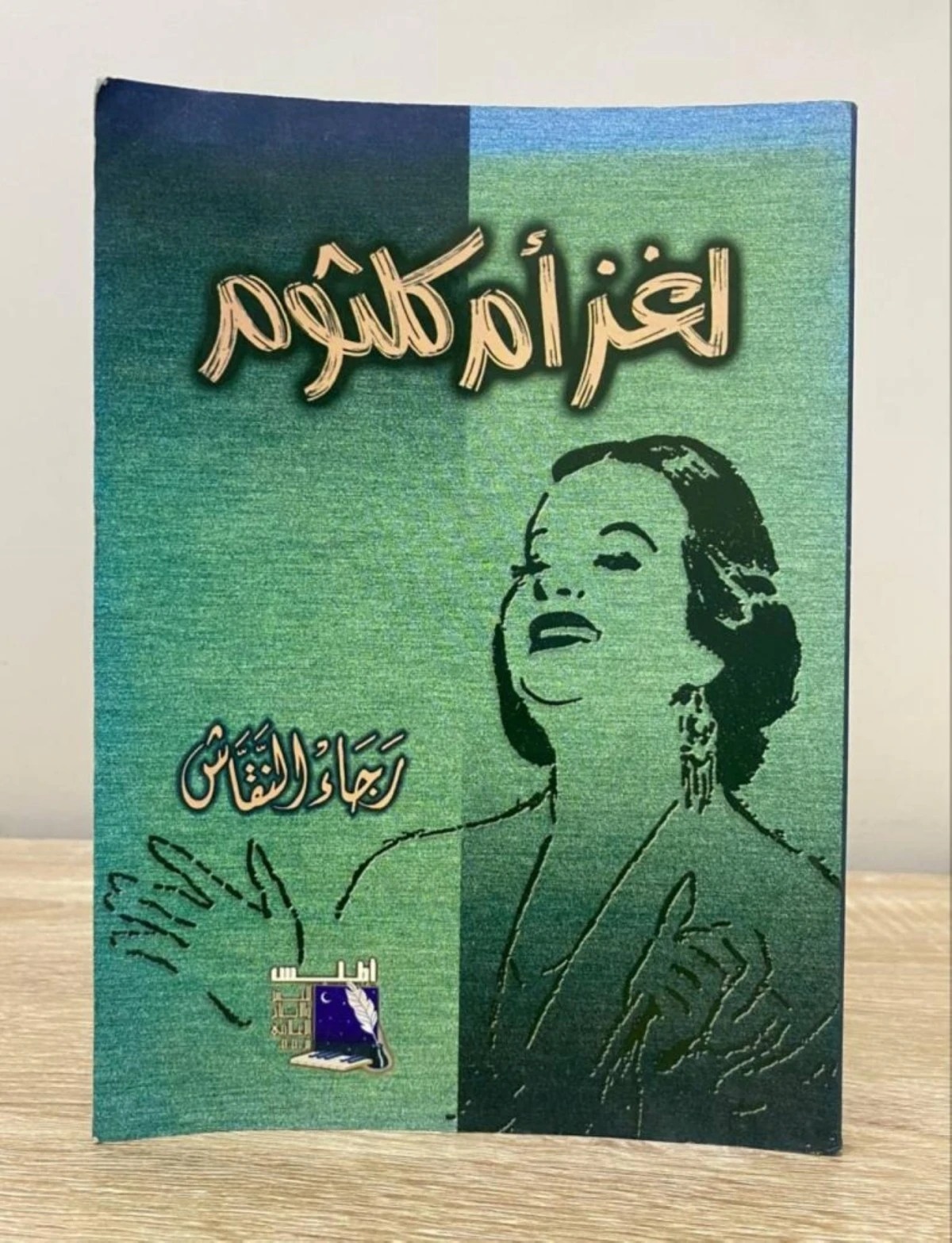

بعيدا من الكتب التي عرضت سيرة حياة أم كلثوم واستطاعت أن تلتقي بها أو تقترب من عالمها، ظهر عدد من الكتب والدراسات التي تحاول أن تفهم ظاهرة أم كلثوم وانتشارها وذيوع صوتها وتأثيرها عربيا بل وعالميا، وسنتوقف هنا عند كتابين أحدهما عربي والآخر غربي حاول كل منهما دراسة وتحليل ظاهرة أم كلثوم وفقا لعوامل عديدة اجتماعية وثقافية بل وسياسية أيضا ولم يتوقفا فقط عند سيرتها الذاتية، وهما كتاب الناقد الكبير رجاء النقاش "لغز أم كلثوم" 2009، والدراسة التي أعدّتها فرجينيا دانيلسون بعنوان "صوت مصر: أم كلثوم والأغنية العربية في القرن العشرين" عام 1997 وترجمها عادل عناني في 2015 عن المركز القومي للترجمة.

في "لغز أم كلثوم" يعزو الناقد رجاء النقاش سر تميز أم كلثوم ونجاحها وفرادتها إلى قدرتها الدائمة على الجمع بين القديم والحديث والموازنة بينهما باقتدار، سواء كان ذلك في اختيار الأغاني والكلمات أو في المظهر العام الذي حرصت دوما على أن يجمع بين الأناقة والحشمة. لم تتنكر أم كلثوم لأصولها الريفية البسيطة واستطاعت أن تغزو القاهرة وتتقدم على مطرباتها بأسلوبها وبذكائها الشديد، وتتصدى لمحاولات منيرة المهدية للإيقاع بها أو مضايقتها، ولكن الأمر لم يقتصر على تلك المواجهة، فيركز على اهتمامها بالفن الرفيع والذوق العالي في اختيار الأغنيات، لا سيما في بداية مشوارها، واهتمامها بالثقافة العربية وقراءتها لأمهات الكتب في الأدب سواء من شعر القدماء مثل "الأغاني" للأصفهاني أو دواوين شعراء ذلك العصر مثل شوقي وحافظ وغيرهما.

أما الباحثة فرجينيا دانيلسون فتبحث في كتابها "أحوال الموسيقى والغناء في مصر" في بدايات القرن العشرين حتى تصل إلى وقت أم كلثوم وتقرأ كيف تفاعل الجمهور معها، وتشير إلى أن الارتباط القوي بين صفوة العائلات المصرية والريف والقرى أدى إلى توفر ما تعتبره "خطوط اتصال" بين المدن والعزب، ويسر على المشتغلين بالغناء الوصول إلى زبائن دائمين ومستمعين جدد. كما تربط فرجينيا بين خروجها من عباءة المشايخ والإنشاد الديني إلى الغناء الملتزم الذي سمح أو ذلل لها طريقا بين العامة، في وقت ارتبط فيه الغناء بالخلاعة والحفلات الخارجة عن التقاليد والأعراف الشرقية، فحفظت أم كلثوم لنفسها منذ البداية مكانة خاصة، تجعل السادة والأعيان يدعونها الى حفلاتهم، وفي الوقت نفسه تجمع حولها البسطاء من قريتها والقرى المجاورة الذين يحضرون في البداية لاستكشاف هذه الآنسة صاحبة الصوت الفريد، بل إنها حملت في إحدى دعوات حفلاتها لقب "الشيخة أم كلثوم" وبذلك اختلفت عن مثيلاتها من المغنيات في القاهرة اللواتي لا يملكن أيا من هذه المؤثرات المجتمعية الفريدة.

الفن والسياسة

من جهة أخرى، كانت أم كلثوم تربعت على عرش الغناء المصري والعربي قبل ثورة 1952 بكثير، وأصبحت مطربة المصريين، وبمجرد قيام ثورة يوليو 1952 أعلنت دعمها للضباط الأحرار وقابلها الرئيس جمال عبد الناصر واعتبرها صوت مصر العظيم، وتحدث الكثير من الكتاب والصحافيين عن تلك العلاقة الشديدة الخصوصية التي جمعت الزعيم السياسي بالأسطورة الغنائية والفنية، ولكن لعل دورها الأبرز كان في أيام النكسة بعد 1967 حيث تبرعت للجيش المصري بمبلغ 20 ألف جنيه، وقررت أن يكون لها دور في المعركة بالطريقة التي تعرفها.

يرصد الكاتب كريم جمال بالكثير من التفصيل في كتاب "أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي" (دار تنمية، 2022) تلك العلاقة الخاصة التي رفعت مقام أم كلثوم والدور المهم الذي لعبته في سنوات من أصعب السنوات التي مرت على مصر بعد نكسة يوليو 1967، حيث قررت أن تستخدم الغناء لبذل كل ما تستطيع من جهد لأجل هذه المعركة، فأخذت في التنقل والسفر في أكثر من مكان في العالم من أجل جمع النقود لتسليح الجيش المصري الذي يحارب لاسترداد أرضه بعد النكسة. كانت البداية من خلال سبعة نداءات حماسية بصوت أم كلثوم يتم بثها في الإذاعة المصرية، ثم أقامت عددا من الحفلات المحلية بدءا بدمنهور والإسكندرية ثم قررت السفر إلى باريس لتكون أول مغنية مصرية تغني في مسرح "الأولمبيا". كما يرصد الكتاب آثار ذلك الحفل سواء في باريس أو أوروبا وكيف حولها إلى ظاهرة عالمية حتى أنها نالت إعجاب الجالية اليهودية في فرنسا.

يتطرق كريم جمال أيضا الى دور آخر قامت به أم كلثوم وهو محاولة تحسين العلاقات بين الدول العربية، فيذكر أن حفلها في تونس عام 1968 ساهم في تحسين العلاقات بين البلدين. ولعل ما يميز كتاب كريم جمال إلى جانب توثيقه حفلات وليالي ورحلات أم كلثوم في تلك البلدان، أنه مع كل فصل وكل مكان يعطي القارئ نبذة عامة عن التوجهات الفنية والموسيقية لأهل ذلك المكان، وكيف كان تلقيهم وتعاملهم مع أغاني أم كلثوم وحفلاتها، بالإضافة إلى تعليقات أهل الصحافة والفن كذلك على حضورها.

بين الرواية والتلفزيون

لا شك أن شخصية في ثراء أم كلثوم تشكل حافزا كبيرا للكتاب لاستلهام سيرتها وتقديمها في العديد من الأعمال الفنية والدرامية، ولكن ذلك الأمر تأخر نسبيا فلم يتم تقديم شخصية أم كلثوم للدراما حتى جاء عام 1999 حيث قدم السيناريست الراحل محفوظ عبد الرحمن سيرة أم كلثوم في مسلسل شهير اعتمد فيه على كتاب نعمات فؤاد وكان من إخراج إنعام محمد علي، وظهرت فيه أم كلثوم شخصية قوية شديدة الطيبة والتسامح والملائكية في الوقت نفسه، تتحدث مع الناس بنغمة صوت هادئة وتعامل الجميع بود وحب شديدين. ورغم أن المسلسل يعد من أنجح مسلسلات تلك الفترة وقد حاز نجاحا حماهيريا كبيرا، إلا أن عددا من النقاد تناول بعض أحداثه ومواقفه لا سيما في ما يتصل بعلاقات أم كلثوم بغيرها من الفنانين والملحنين في تلك الفترة، وكيف كانت سطوتها وشهرتها مؤثرة على الكثير منهم سلبا وإيجابا وهو ما لم يتعرض له المسلسل الذي كان يهدف في المقام الأول إلى تقديم أفضل صورة للمطربة الكبيرة.

لكن الأمر اختلف لدى عدد من الكتاب والروائيين الذين قرروا تناول أم كلثوم وحياتها بطريقة مختلفة، فلم يقفوا عند رصد جوانب سيرتها فحسب، بل سعى كل منهم إلى أن يضيف من خياله طرفا ومن الواقع أطرافا عديدة ليصوغ روايته. ولعل أولى تجارب تحويل سيرة أم كلثوم إلى رواية كانت من نصيب الكاتب الفرنكوفوني سليم نصيب، التي كتبها بالفرنسية بعنوان "أم" وهو اللقب الذي عرفت به أم كلثوم في فرنسا وترجمها الشاعر الراحل بسّام حجار بعنوان "كان صرحا من خيال" صدرت عن "دار العين" في 2001، وفيها يلتقط نصيب تلك العلاقة الاستثنائية التي جمعت بين أم كلثوم وأحمد رامي ليقيم على أساسها روايته، فنتعرّف الى أم كلثوم من خلال كلمات ومشاعر وتعبيرات الشاعر أحمد رامي، بداية بلقائهما الأول، وكيف وقع في غرامها وطريقة تعبيرها ومحبتها للكلمات، مرورا بذلك اللقاء الأسبوعي الذي كان يجمعهما لقراءة عيون الأدب العربي والتعرف الى دواوين الشعراء القدماء والمحدثين، وتتحول سيرة أم كلثوم إلى حكايات تحكي طرفا منها لرامي في كل مرة، ويحكي هو أطرافا أخرى من سير وأخبار من حولها، فيتحدث عن القصبجي وعبد الوهاب، ويتناول علاقتها بمنيرة المهدية، ويبدو الكاتب منصفا لأم كلثوم على لسان رامي حيث يشير إلى ما تناقله بعض الصحافيين في فترة لاحقة عن حبها للنساء، فيقول إنها تحب النساء ولكن ليس بالطريقة التي يلمحون إليها، ولكنها بحثت عن الأمان في جنسها، حتى ارتاحت أخيرا لمن وجدت عنده ذلك الأمان وعدم السيطرة أو الطغيان.

تبدو الرؤية التي يقدمها نصيب بشكل عام لأم كلثوم من خلال معايشة الأحداث والمواقف وحكايتها على لسان أحمد رامي رؤية شديدة الشاعرية تتماس إلى حد كبير مع ما عرف به أحمد رامي من رقة المشاعر ورهافة الأحاسيس التي بدت جلية في شعره وقصائده، ورغم أنه يحكي عن أم كلثوم ويسميها "فلاحتي"، إلا أن مشاعر الحب تفيض من كل موقف يتوقف عنده وكل حادثة يتناولها، كما يمزج الكاتب بدقة بين خيالات الشاعر أحيانا والحكايات الواقعية التي يسرد تفاصيلها في الرواية. يتبدى ذلك في وصفه لجنازة سعد زغلول مثلا، أو حفلة عيد ميلاد منيرة المهدية، أو كيف صحبته لشراء الفيلا التي أقامت فيها بالزمالك وكيف أسرّت له برغبتها في الزواج مما جعله يبتعد عنها ويتزوج، ثم يحكي بحيادية زواجها بالدكتور حسن الحفناوي.

بعد ذلك بأعوام يستحضر الروائي محمد بركة شخصية أم كلثوم ليعرض سيرة حياتها بشكل مختلف في روايته "حانة الست" الصادرة عن دار "أقلام عربية" في 2021، وينزع بركة في روايته عن أم كلثوم هالة القداسة التي طالما ارتبطت بها وباسمها والمثالية التي عرفت بها، إذ تبدو عنده ومنذ طفولتها تلك الطفلة المشاغبة التي توقع بين زملائها وتدعو على مدرسها في الكتاب، ويتتبع بركة حياة أم كلثوم وعلاقاتها بمن حولها، فيحول إعجابها بالشيخ أبو العلا محمد إلى علاقة غرامية من طرف واحد حتى أنها تدلله "لولو" وتحلم بالزواج منه، كما يأتي على ذكر علاقتها بأحمد رامي.

يبدو بركة متحررا في الانتقال بين الواقعي الذي يعرفه الناس عن أم كلثوم وقصتها وبين المتخيل الذي ينسجه على لسانها، سواء تعليقا على الأحداث والمواقف التي عاشتها أو حتى تلك التي حدثت بعد وفاتها، إذ يستحضر صوتها اليوم لتعلق على كل ما تناول سيرتها من قريب أو بعيد، فيأتي على ذكر صورتها في المسلسل وتبدو غير راضية عنها، بل ويظهر بعض الجوانب الأنانية والانتهازية في شخصية أم كلثوم لا سيما بعد أن أصبحت أهم مطربة في مصر، وكيف أثر ذلك على علاقتها بالمطربين الآخرين، ويجعلها تعلق على الكلام الذي كتب عنها بعد وفاتها وغير ذلك.

ولعل أجمل ما يقدمه بركة في الرواية أنه يستعيد المواقف والأحداث التي مرت بها أم كلثوم أو حكت عنها في مذكراتها ليضعها في سياق روائي شيق على امتداد الرواية كلها بطريقة تجعل القارئ محيطا بعالم أم كلثوم راغبا في الوقت نفسه في الاستزادة من تفاصيله، ومحاولة فض الاشتباك بين الواقعي والمتخيّل، وإذا بالروائي والصحافي يترك لنا في نهاية الرواية قائمة بالمراجع المهمة التي استند إليها في كتابة روايته، بدءا بكتاب محمود عوض الآنف الذكر حتى آخر ما كتب عنها من مقالات بأقلام صحافيين كبار مثل أنيس منصور ويحيى الجمل وعلي السمان وغيرهم.

لم تتوقف محاولات الروائيين عند ذلك، بل وجدنا ماجد أوشي يكتب في روايته "فرديناند المصري" الصادرة عن "الكتب خان" في 2022، سيرة متخيلة لأم كلثوم ماذا لو لم تكن قدمت إلى القاهرة ولاقت النجاح الكبير الذي تحقق لها، وكيف يمكن أن تكون حياتها لو بقيت في بلدتها، ورغم أن الرواية تقوم على سيرة أخرى متخيلة للطباخ الفرنسي فرديناند الذي يسمع عن أم كلثوم لحظة وفاتها ويتتبع صوتها ويصل إلى مصر وتتغير حياته من تلك اللحظة، إلا أنه في المقابل يقدم سيرة عكسية لأم كلثوم في رهان مع قارئ مختلف لا يستسلم للحقائق التاريخية الراسخة وإنما يعمل خياله في تغيرات الأحوال والمواقف وما ينتج منها من أفكار وحكايات.

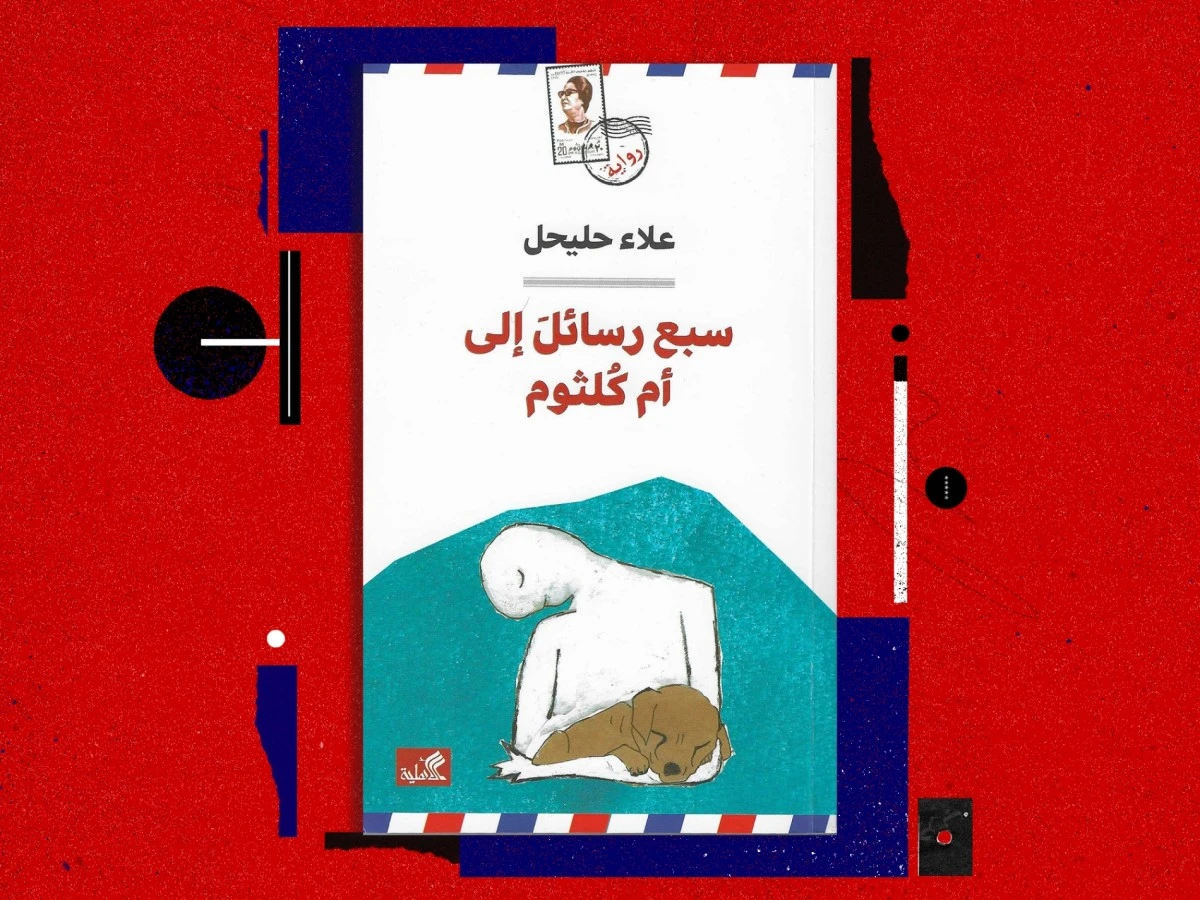

كما سعى الروائي الفلسطيني علاء حليحل إلى وضع أم كلثوم في قلب قضية بلده وتفاصيل حياة أبطاله في رواية "سبع رسائل إلى أم كلثوم" الصادرة عن "الدار الأهلية" في 2023، حيث يجعل بطلة روايته هاجر تكتب رسائل شديدة الرقة والشاعرية تحاول من خلالها أن تشرك فيها مغنيتها المفضلة التي خففت عنها ظلمة لياليها. تكتب هاجر بطلة الرواية رسائلها السبع إلى "حبيبتها سومة" كما تسميها، وتتذكر فيها كل شريط كاسيت استمعت إليه وكيف كان ذلك مؤثرا وفارقا في حياتها.